本文摘自商業周刊《生於美國》未經同意請勿轉載、摘編

從夢想、神話、音樂談起,重塑新時代!

美國,自由的沃土,吸引世界各地的人前來創造歷史,實現各自的美國夢。時光推移,深根這片土地上的人開始豎立高牆、排除異己,拒絕一切不同自己價值觀、種族、政治立場……極化現象到了水火不容的地步。

非關藍色、紅色,非關黑色、白色,而是同屬美國的連結感。如果文化已經分裂,要如何重新營造那種感覺?要如何恢復對美國前途的信心?要如何訴說這個國家嶄新、團結的故事,既忠於我們最高的理想,同時也誠實說明了我們的不足之處?

兩個局外人「一個黑人和一個白人」透過探討美國人避而不談、不願追朔的歷史,希望能夠引發共鳴與更多不同聲音加入,讓這個四分五裂的國家團結一致,回歸全球領導地位的道路。

一切對話就在擺著數十把吉他的錄音棚裡展開

歐巴馬:在2020年夏天第一次坐下來錄《叛徒:生於美國》的時候,並不知道我們的對話會如何發展。我只知道布魯斯是說故事高手,是美國經驗的吟遊詩人──知道我們很多看法雷同,包括我們的國家對一些根本問題發生了令人不安的轉變。

我們仍努力理解究竟我們怎麼走到今天這個地步,並思索可以怎麼訴說更有凝聚力的故事來消弭美國理想與現實之間的差距。

生命與你交會,但你從未真正聽過他人的故事。我們敢說,只要你敞開心胸,細細聆聽,你會得到鼓舞……

布魯斯:我們從最初開始,成長過程、我們的相似處、不同點。夏威夷、紐澤西……頗不一樣;父親缺席……頗為類似。

然後我們讓對話自然發展。我們漫談人生,談人生該怎麼過,談生命所處的世界,談我們做過哪些努力來塑造世界,我透過音樂,巴拉克透過政治,把世界塑造成我們覺得可以成為的樣子。

我們也有嚴肅的對話,探討這個國家的命運、人民的前途,探討有哪些破壞、醜惡、墮落的力量想拆毀國家……

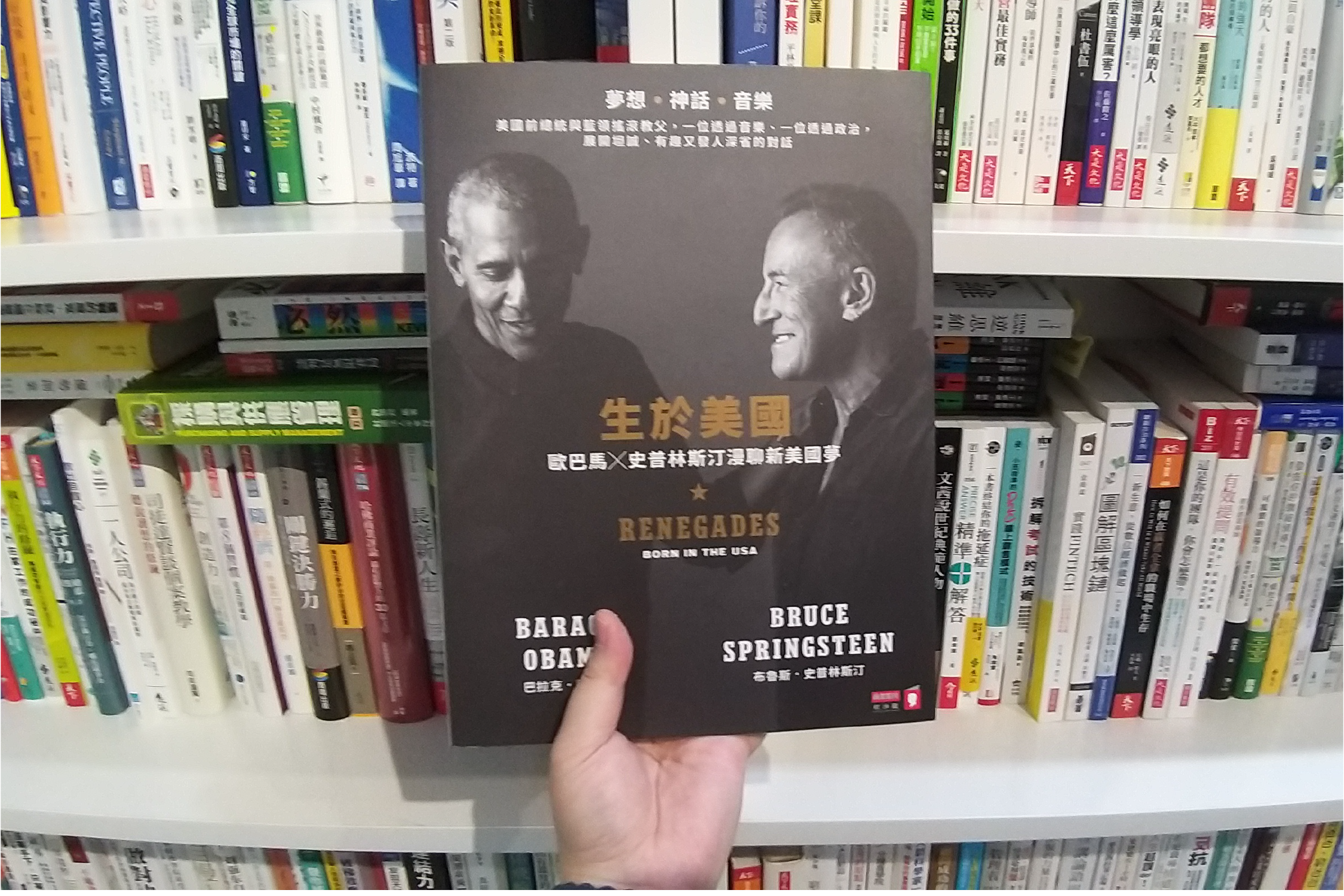

故事就這樣開始了。擅長將主流搖滾音樂與美國藍領階級生活的敘事結合,被封為音樂界「工人皇帝」的布魯斯•史普林斯汀,以及美國首位擁有非裔血統的美國總統巴拉克‧歐巴馬──一位透過音樂、一位透過政治──之間坦誠、發人深省和有趣的對話,從夢想、音樂、身分和社區,娓娓道來各自家族的起源與職業生涯決定性時刻,再深入探討美國兩極分化的政治狀態,以及造成美國夢和美國夢之間愈來愈大的鴻溝。 這是一本關於美國一切現實的故事,述說著美國建立以來人民內心一直尋找的「根」,探索社會階層、種族、史上最鼓舞人心的美國英雄等事蹟,試著打碎舊時代美國夢的神話,建立更多元與尊重的新美國夢。

看似不可能的交情

跟很多人一樣,2020年攪亂了我的萬千情緒。三年來,我目睹國家一天比一天更憤怒、更分歧。接著一場破天荒的疫情降臨,政府草率的反應迫使數百萬人蒙受困苦和損失,也使我們捫心自問,什麼才是人生真正重要的事。我們怎麼走到這步田地?要怎麼找到來時路,重回更有凝聚力的美國傳奇呢?

這個話題霸占了去年我好多對話──跟蜜雪兒、跟我的女兒、跟朋友。而其中一位朋友就是布魯斯‧史普林斯汀先生。

表面上,布魯斯和我沒有什麼交集。他是紐澤西小鎮出身的白人。我是在夏威夷出生的黑人混血,童年時光被帶往世界各地。他是搖滾巨星。我呢……沒那麼酷。然而正如我一逮到機會就提醒布魯斯:他年長我十幾歲。雖然他保養得他媽的好。

但認識多年後發現,我們有一種同樣的感性。關於工作、關於家庭、關於美國。布魯斯和我以各自的方式踏上平行的旅程,試著了解這個給予我們如此多的國家。試著記錄子民的故事。想辦法把各自對於意義、真理、群體的追尋,以及更廣大的美國故事串連起來。

對談時我們也發現,我倆對美國理想仍抱持一種根本信念。不像一本矯飾的廉價小說或某種懷舊行為,忽視我們達不到理想的種種原因;而是像一座羅盤,指引身為公民的我們著手於眼前的艱困工作,讓這個地方,這個世界,更平等、公正和自由。

另外,布魯斯有些精采的故事。所以我們為對話新增一名參與者:麥克風。就在那幾天,就在布魯斯和他出色的妻子派蒂,以及幾匹馬、一大群狗和一千把吉他同住的改建農舍裡──離他土生土長的家鄉僅幾哩之遙的地方──我們聊了起來。

布魯斯‧史普林斯汀(後稱布魯斯):第一題:你喜歡別人怎麼稱呼你?

歐巴馬總統(後稱歐巴馬):巴拉克啊。老哥,拜託喔。

布魯斯:只是確定一下!我想叫對啊。

歐巴馬:所以我們在偉大的紐澤西州,和一位紐澤西的浪子坐在一起……

布魯斯:差不多這樣沒錯。

歐巴馬:我的朋友,老闆:布魯斯‧史普林斯汀。我們人在錄音室──只是來這裡畫畫……你這裡到底有幾把吉他啊?

布魯斯:此刻我們正看著一千把吉他之屋……

歐巴馬:我還沒數完。但這裡到處都是吉他。還有烏克麗麗,還有斑鳩琴……

布魯斯:所以如果我們打算玩音樂,我們──

歐巴馬:我可是出了名的會唱歌。

布魯斯:──手邊就有樂器了。

歐巴馬:朋友,很高興見到你。今天把我們帶來這裡的,是我們已經進行好些年的對話。我們兩個都得說故事,得說說自己的故事,而那些故事已成為廣大美國敘事的一部分。我們訴說的故事引起共鳴了。

我試著回想我們第一次真正碰面的時候,或許是2008年,在選戰期間。

布魯斯:沒錯。

歐巴馬:你跟我們一起來俄亥俄舉辦音樂會。家人與你同行,我記得那時我心想:「他很低調,甚至有點靦腆。」我喜歡你那個樣子。所以我又想:「希望有機會跟他說說話。」但因為當時正是選戰如火如荼之際,各自忙著趕場。儘管我們聊得很愉快,但不是那種深入的對話。

布魯斯:對。

歐巴馬:還有一次是你和比利‧喬(Billy Joel)在紐約登台,整場音樂會都被你們包辦了。那是我第一次親眼目睹你的賣力演出。圍著鋼琴跳上跳下。你滿頭大汗,渾身溼透。那時我想:「唉唷,他會不會弄傷自己啊。」其實我從很久以前就是你的歌迷了。所以才會開始在我們的造勢大會上播放你的音樂。然後我們伸出手,問說:「嘿,你願意做些什麼嗎?」

布魯斯:跟你一起在造勢大會登台亮相是種絕妙的經驗。因為你給了我某種我一直沒辦法給自己的東西。那就是多元的觀眾。我可以為白色的臉孔和黑色的臉孔,為老老少少演出。那些觀眾可是我的樂團夢寐以求的。我最美好的演出經驗是和Jay-Z一起在哥倫布表演。我記得那時我高唱〈應許之地〉(Promised Land)。

那場的觀眾太棒了。形形色色──有勞工階級、資深樂迷、年輕朋友。很多人根本不認識我,搞不好第一次聽到我這個人。

歐巴馬:Jay-Z的情況也一樣。我敢保證觀眾裡有一群白人長者一輩子沒聽過半首Jay-Z的歌。所以我得告訴他,「老哥,這幾句歌詞要改一下。」他的作品我們需要闔家共賞版。

布魯斯:那是我第一次見到他……人超棒的。我只演出三、四首歌,但那次表演令我無比興奮。這是我夢想的觀眾,是我嚮往的演出對象。

另外,我寫的好多歌詞出自基督信仰,出自福音和聖經。這種共通語言能突破文化界限。

歐巴馬:沒錯,大家都感受得到。這就是為什麼你在演出〈躍升〉(The Rising)──背後有合唱隊──或〈應許之地〉時……其實跟傳教士沒兩樣啊,布魯斯。你可能入錯行了。

紐華克的漫長炎夏

1967年的「漫長炎夏」,一百五十多場暴動和叛亂席捲全美,紐華克五天暴動的死傷人數名列前茅。在一名黑人計程車司機被警方痛毆並逮捕後,醞釀已久的緊張猛然爆發。七百多人受傷、二十六人死亡、市區付之一炬,永遠改變這座城市。

布魯斯:沒錯。你是歷史洪流的一部分,你也要對正在發生的事、已經發生的事負部分責任。歷史上發生過的事,不論好壞,都跟你綁在一起。不只我們這座小鎮,還包括我們的國家,因為,身為這個時代、這個時刻的活躍角色,你擁有認清這些事情的力量,或許還能以某種細微的方式做些什麼。

我到今天還很愛唱這首歌。不只是懷舊。每一位聽眾都聽過,大家都會跟我合唱:「我~~的家~~鄉~~」。而他們口中的家鄉不是菲力荷,不是馬塔萬(Matawan),不是馬爾伯洛(Marlboro),不是華盛頓,不是他媽的西雅圖。是全部。是整個美國,你說對吧?

歐巴馬:沒錯。

布魯斯:那是首好歌。

歐巴馬:很棒的歌。所以菲力荷在那幾場暴動後變得怎樣呢?因為像紐華克、底特律之類的地方……從來沒有復原過,對吧?

布魯斯:暴動真的讓阿斯伯里帕克(Asbury Park)受創慘重。那潛伏已久,情有可原。鎮上的黑人人口在市政府完全沒有代表。

阿斯伯里很久、很久才恢復。過去十年有明顯復甦,但城鎮西邊的議題大多仍未解決。所以你說:「那到底改變了多少?我沒那麼肯定。」

在菲力荷,我看到什麼變好了嗎?不太多。菲力荷是個小地方,只有三條主街。

歐巴馬:有店被砸了,有些人被逮捕了,但城鎮的本質其實沒受到太大衝擊。你的家人會談論此事嗎?或和朋友討論嗎?

布魯斯:不該說討論,我是親身經歷。念高中時,我的黑人朋友有好一陣子沒跟我說話。我說:「嘿……」我朋友回我:「現在我不能跟你講話……」

歐巴馬:他說「現在」很有意思。他給你傳送了訊號:「只是現在不行──我們必須讓事情悄悄過去。」

布魯斯:沒錯。

歐巴馬:不代表我們以後不能講話。

布魯斯:只是今天不行。那些緊張情勢在67、68年變得非常真實。菲力荷地區高中是種族充分融合的高中,多半是勞工階級的孩子──可能有些家境比較好,但不多。那時白人學生和黑人學生常打得你死我活。念完初級中學,如果爸媽不想送小孩去種族融合的學校,小孩就會去念天主教高中。

歐巴馬:全美很多城市都是這樣。

布魯斯:我爸媽希望我念天主教學校。我記得是在特倫頓(Trenton)。我說:「特倫頓?我每天要搭一個鐘頭的爛巴士?」

歐巴馬:反正你也不會去上課,沒差啦!

布魯斯:沒錯!

歐巴馬:因為你將成為搖滾巨星啊!這引出一個有趣的問題。你大概就從這個時候開始認真看待音樂,不久後就開始組團了。

布魯斯:我在1964年拿起吉他,彈了整個高中時代。當年有滾石(Rolling Stones),有披頭四(Beatles),沒過多久又有山姆和戴夫(Sam & Dave)和汽車城,而你會向偉大的汽車城創作人學習怎麼寫歌。

歐巴馬:所以就算沒有非裔美國藝術家幫助你發現搖滾樂,也一定會有受到非裔美國人影響的藝術家為你開啟這扇門。

布魯斯:完全正確。以前我們有支樂團會在俗稱國道九號以南,也就是菲力荷南邊演出。你得知道一些靈魂樂,因為那是俗稱「油膏黨(greaser)的地盤」。油膏黨是群身穿七分長的皮衣、鯊魚皮西裝、打領帶、油頭後梳、穿黑色尖頭鞋和透明尼龍襪的傢伙。這些特徵都來自黑人社群。當你來到國道九號以南,你得演奏靈魂樂和嘟哇調(Doo-wop),否則你活不過星期五和星期六晚上。

身為年輕音樂人,你浸淫在激發你愛上音樂的非洲文化中。這很奇怪,因為跟我同高中的黑人孩子既讓人妒忌,同時又被巨大的偏見所害。

歐巴馬:為什麼讓人妒忌?

布魯斯:年輕人的穿著打扮……

歐巴馬:看起來很時髦。

布魯斯:我們以前會去史普林伍德大道(Springwood Avenue)一間叫菲施(Fisch)的店,裡頭有賣那種服飾。很難釐清那種在妒忌和偏見之間的怪異失衡。

歐巴馬:我想到史派克李(Spike Lee)的電影《為所應為》(Do the Right Thing)。

布魯斯:好電影。

歐巴馬:好電影。其中一位主角叫穆吉(Mookie),他幫一名義大利人和他的兒子工作,他們嘗試經營一家小披薩店。其中一名兒子維托(Vito)是個討人喜歡的小孩,很愛他們服務的非裔美國社群。他的哥哥皮諾(Pino)則憤世嫉俗,是明目張膽的種族主義者。穆吉雖然不算工作勤奮,卻對他的社區有深刻的洞察力,有一幕,他開始問那位種族歧視的哥哥一些問題,他說了類似這樣的話:「那些明明都是黑人,你卻說你有多愛他們,為什麼還老是黑鬼來黑鬼去的呢?」我以前認為有句絕妙又簡單的話可總結美國向來真實又複雜的情況,那就是「黑人非我族類」的觀念。黑人被貶低、被歧視,但文化仍不斷挪用、不斷反芻、不斷處理那些所謂局外人的風格:那些認識藍調、受這些傷疤所苦、必須仰賴天生的智慧過活、必須從無中生有的局外人。搖滾是這個過程的一部分。

我很好奇身為青少年,你是否已經在處理什麼了,或者你只是想:「你知道嗎?這音樂好酷,我喜歡,而且在某方面深受感動。」

布魯斯:我想如果你是六○年代的青少年,你已經在熱切處理了。六○年代的青少年不可能沒注意到種族是當時的根本議題。在美國,當黑色和棕色人種帶給我們娛樂,我們喜歡他們;一旦他們想住在我們隔壁,我們又回歸部落社會。這樣的悲劇顯然持續到今天。而且……我認為這個主題在此時不會比以往更少……我會想:「討論種族的話題為什麼這麼難?為什麼……為什麼我難以啟齒?」

要討論種族,就必須先討論你們的差異。要討論種族,某種程度就必須討論解構大熔爐的迷思,基本上從來沒有熔爐這回事。要承認我們的歷史有一大部分是掠奪、暴力、以不正當手段操控有色人種。我們要以我們的集體罪行為恥。我們必須承認且哀悼我們做過的勾當。我們必須承認我們是同謀、是共犯,承認我們和種族主義的歷史綁在一起。

先行智庫為台灣管理顧問公司,服務內容包含企業內訓、顧問諮詢以及領導管理,了解更多企業服務內容:https://kscthinktank.com.tw/custom-training/